Meine Heimat nach dem Zweiten Weltkrieg

Historisch-politische Situation

8. Mai 1945 Kapitulation der Machthaber des 3. Reiches. Die Bilanz des 2. Weltkrieges ist erschreckend: 40 Mio. Tote, 10 Mio. Flüchtlinge.

Große existentielle Probleme der Menschen: Wohnung, Essen, Arbeit.

Entnazifizierung – Nürnberger Prozesse, Aufteilung in West und Ost (1949).

1948/49 Blockade Berlins

Das Grundgesetz (1949) ist die Basis wertsetzender, demokratischer Ordnung in der neugegründeten BRD (Bundesrepublik Deutschland). Zunehmende Ost-West-Spannungen (Kalter Krieg, Berlin-Blockade). Westdeutschland wird von den Westmächten zum Bollwerk gegen den Kommunismus ausgebaut. In Folge der Spaltung Deutschlands erleiden die Deutschen in Ost und West eine niederschmetternde Identitätskrise, die die westliche Kultur zur Verdrängung der Nazivergangenheit in der Wohlstandsgesellschaft führt.

Zeitzeugen

(Aus: Schlüter, Henning, Ed. Chronik der letzten Tage.)

Berlin, 20. April 1945

Am Nachmittag stand ich mit Hitlerjungen, die sich durch Tapferkeit an der Front ausgezeichnet hatten, im Garten der Reichskanzlei ... Hitler schritt die Front der Abordnung ab und reichte jedem die Hand. Er ging gebeugt. Seine Hände zitterten. ... Seinen Appell beendete er mit dem Ruf „Heil euch!“ Doch niemand antwortete. Es war still im Garten. Nur in der Ferne hörte man das Grollen der Front ... (Arthur Axmann, Das Ende im Führungsbunker)

Mayrhofen, 29. April 1945

Heute über Tag war der Münchener Sender stundenlang still. Es war, als sende er Schweigen. Abends um zehn Uhr rührte er sich wieder. Und was brachte er? „Heiße“ Musik! Erst unkommentierte Funkstille, dann undeutschen Jazz ohne Worte, was ist geschehen? Liegt der Münchener Sender im Niemandsland? Liebt der Nachtportier amerikanische Platten? (Erich Kästner, Notabene 45)

Berlin, 30. April 1945

Man hockte im Keller und wartete. Ein Geruch aus Rauch, Blut, Schweiß und Fusel gemischt lag über allem. Einmal riefen sie uns heraus; in den Resten des Hauses gegenüber war ein großes Arsenal an Hakenkreuzflaggen und Hitlerbildern gefunden worden. Zwei ganze Räume voll. Würde der Unfug später angetroffen, wer weiß, ob man uns nicht haftbar machen würde. Die Besitzer der beiden Räume voller Gesinnung hatten schon vierzehn Tage zuvor die Stadt in donnernden Limousinen westwärts verlassen. Wir steckten hastig die Fahnen in Brand. Und die Bilder splitterten auf. Das Gewehrfeuer kam näher. Wir duckten uns in die Keller zurück. Beim Sprung in die Haustür sahen wir eine SS-Streife den Kopf über einen Mauerrest heben. Sie „kämmten noch durch“, nach dem Gesetz, nach dem sie angetreten. Wir pressten uns neben die Tür.

Jetzt pfiffen Gewehrkugeln schon durch den Garten; bedrohlich kam das Simsen der Querschläger bis zu uns herunter. Dann wurde es stiller. Als wir vorsichtig die schmale Treppe heraufstiegen, nach einer Ewigkeit des lauschenden Wartens, regnete es sacht. Auf den Häusern jenseits des Nollendorfplatzes sahen wir weiße Fahnen glänzen. Wir banden uns weiße Fetzen um den Arm. Da stiegen schon zwei Russen über die gleiche niedrige Mauer, über die so bedrohlich vor kurzem erst die SS-Männer gekommen waren. Wir hoben die Arme. Wir zeigten auf unsere weißen Binden. Sie winkten ab, sie lächelten. Der Krieg war aus. (Friedrich Luft, Berlin 45)

Kirchhorst, 6. Mai 1945

Die Straßen sind weiterhin von den Insassen der Konzentrationslager erfüllt ... Am Morgen kamen sechs Juden auf den Hof, die man aus Belsen befreit hatte. Der jüngste war elf Jahre alt. Mit dem Erstaunen, dem Heißhunger eines Kindes, das nie dergleichen gesehen hatte, schaute er sich Bilderbücher an. (Ernst Jünger, Aus den Tagebüchern)

New York, 8./9. Mai 1945 (nachts)

Ich habe mir die Nachtschicht gewählt, meine jungen Reporter zu den Siegesfeiern in den Strassen New Yorks gehen lassen und bin mit meinem Schreibheft allein in dem Abhörraum des Newsrooms. Es ist gut, heute allein zu sein. Das also liegt hinter uns ... Zwölf Jahre, die die Verbrechen von tausend Jahren angehäuft haben ... Von irgendwoher wird Beethovens Fünfte gesendet. Die Hymne des Sieges? Es gibt keinen Sieg. Es gibt am Ende des Krieges nur Besiegte. (Alfred Kantorowicz, Deutsches Tagebuch)

Unsere Jugend steht vor einem Trümmerfeld

... so furchtbar ist die Erde, überdeckt von Gräbern und Trümmern, von Schuld, die zu verschweigen Feigheit wäre. (Reinhold Schneider, Das Unzerstörbare, 1945)

Die halbe Sonne

.... Besetzung Berlins. .... Leute auf der Suche nach Wasser und Brot, nach einem unzerstörten Dach. ... Rotarmisten kontrollieren; einer läuft weg, weil er keine Papiere hat; der Rotarmist erschießt ihn. (Hans Bender)

Die Wölfe kommen zurück

Die Wölfe kommen zurück. Sie wittern den Frieden. (Hans Bender)

Draußen vor der Tür

... Einer von denen, die nach Hause kommen und die dann doch nicht nach Hause kommen, weil für sie kein Zuhause mehr da ist. (Wolfgang Borchert)

Ein Deutschland-Brief

... Warnung vor Gewöhnung! Das traditionsgebundene Denken überdauert selbst Hitler und den Krieg. .... (Wolfgang Langhoff)

Das deutsche Liebespaar

Auf dem Rest einer Bank

neben dem Rest eines Rummels,

sitzt der Rest einer Generation,

raucht den Rest eines Stummels,

und den Rest unseres Gefühls,

den bereisten wir zu zweit,

ohne Hoffnung auf den Rest unserer Zeit!

(Günter Neumann, 1947)

3 Generationen von Schriftstellern:

1. Autoren, die vor 1900 geboren sind (z.B. Alfred Döblin, Ulrich Becher, Werner Bergengruen, Thomas Mann)

2. Autoren, die vor 1933 publizierten (z.B. Hans Werner Richter, Alfred Andersch, Günther Eich)

3. Junge Schriftsteller, die erstmals nach dem Krieg publizierten (Heinrich Böll, Wolfgang Borchert)

Poesie des Kahlschlags

Richter und Andersch geben die Literaturzeitschrift "Der Ruf" heraus, in welcher sie zur radikalen Erneuerung der Literatur aufrufen, wie z. B. in Günter Eichs (1907-1972) Gedicht ‚Inventur’, das die Situation der Bestandsaufnahme mit primitiven sprachlichen Mitteln thematisiert:

Dies ist meine Mütze,

dies ist mein Mantel,

hier mein Rasierzeug

im Beutel aus Leinen.

[...]

Die Bleistiftmine

lieb ich am meisten:

Tags schreibt sie mir Verse,

die nachts ich erdacht.

[...]

Die Gruppe 47

Zusammenschluss engagierter Schriftsteller um Hans Werner Richter (* 1908): Ilse Aichinger (*1921), Alfred Andersch (1914-1980), Ingeborg Bachmann (1926-1973), Heinrich Böll (1917-1985), Günter Eich, Paul Celan (1920-1970), Wolfgang Hildesheimer (* 1916), Walter Jens (* 1923), Wolfgang Koeppen (* 1906), Martin Walser (* 1927) u. a.

Die Zeitschrift "Der Ruf wird 1947 durch die Alliierten" verboten. Hans Werner Richter gründet deshalb 1947 die "Gruppe 47", die sich im Sinne von Parteien und Systemen als unpolitisch versteht, aber ihre moralischen Ziele bedingungslos vertritt. In den Treffen werden Texte interessierter Autoren besprochen, und es wird entschieden, ob ihr Autor in die Gruppe aufgenommen wird.

Ziele der Gruppe

1. Demokratische Elitebildung im Bereich Literatur und Publizistik

2. Beispiel gebend zur Demokratie zu erziehen

3. Die beiden Punkte ohne Politik (Programm), ohne Verein und ohne Organisation zu

erreichen

Die Gruppe 47 wurde im Laufe der Zeit immer einflussreicher. Schriftsteller wie Heinrich Böll, Günter Grass und Ingeborg Bachmann sind aus ihr hervorgegangen. 1967 löst Richter die Gruppe 47 auf.

Trümmerliteratur

Formale und inhaltliche Traditionen werden fortgesetzt (Naturlyrik). Eine radikale Neuorientierung bewirken Schriftsteller der Jahrgänge 1916-1925, die unter dem Eindruck des Kriegs und der Vernichtung materieller und geistiger Werte unmittelbar nach 1945 veröffentlichen: Heinrich Böll, Wolfgang Borchert, Paul Celan und Wolfdietrich Schnurre (* 1920). Sie beschreiben die Leiden der Kriegsheimkehrer, das Trauma der Soldaten, die dem Tod ins Angesicht schauten. In wortkarger, reportage-artiger Darstellung bringen sie das Unfassbare zum Ausdruck. In tiefem Misstrauen gegenüber der missbrauchte Sprache wenden sie sich gegen die Ideologie einer in die Irre geführten Generation. Sie widmen sich der existentiellen und geistigen Notlage der Menschen, die nach dem Ende des Krieges in zweifacher Hinsicht vor Trümmern stehen, den ihrer zerbombten Häuser und Wohnungen sowohl als ihrer Beziehungen und Wertvorstellungen:

„Es gab nur die Wahrheit. Nicht einmal die Sprache war mehr zu gebrauchen, die Nazijahre und die Kriegsjahre hatten sie unrein gemacht. Sie musste erst mühsam wieder Wort für Wort abgeklopft werden. [...] Die neue Sprache, die entstand, war nicht schön, sie wirkte keuchend und kahl [...] (Schnurre 1960)

Wolfgang Borchert bringt in seinen Kurzgeschichten und in seinem Hörspiel ‚Draußen vor der Tür’ seine Kriegs- und Nachkriegserlebnisse in einer derart wortkargen und kurzatmigen Trümmersprache zum Ausdruck, z. B. In ‚Nachts schlafen die Ratten doch’:

„ Mein Bruder, der liegt nämlich da unten. Da. Jürgen zeigte mit dem Stock auf die zusammengesackten Mauern. Unser Haus kriegte eine Bombe. Mit einem Mal war das Licht weg im Keller. Und er auch. Wir haben noch gerufen. Er war viel kleiner als ich. Erst vier [...]“

In seinen Erzählungen ’Der Zug war pünktlich’ (1949), ‚Wanderer, kommst du nach Spa ...’ (1950) und dem Roman ‚Wo warst du Adam?’ (1951) erzählt Heinrich Böll von jungen Menschen in den letzten Kriegsjahren und unmittelbar nach 1945. Der Einfluss ausländischer Autoren (Hemingway) und die Nachwirkung Kafkas prägen die deutsche Erzählliteratur. Überschneidung von Zeit und Raum und der Verzicht auf eine durchstrukturierte Fabel.

Wolfgang Borchert (1921 – 1947)

Jahrgang 1920. Mit achtzehn zur Wehrmacht. Er wird 1941 wegen Selbstverstümmelung vor ein Kriegsgericht gestellt und nach drei Monaten Haft an die Front befohlen. Werke: Kurzgeschichten, z.B. ‚Das Brot’ und ‚Die Küchenuhr’ sowie das Drama ‚Draußen vor der Tür’. 1947 stirbt Borchert an einer kriegsbedingten Krankheit.

Draußen vor der Tür

(uraufgeführt 1947;offenes Drama)

Borchert thematisiert das materielle und psychische Elend der unmittelbaren Nachkriegszeit. Er beschreibt dies am Beispiel eines von Krieg und Gefangenschaft gezeichneten Soldaten, der heimkehrt und sich zu Hause nicht mehr zurechtfindet.

Als der Kriegsheimkehrer Beckmann mit steifem Knie und Gasmaskenbrille nach drei Jahren Gefangenschaft in Russland nach Deutschland zurückkehrt, stellt er fest, dass ein anderer Mann bei seiner Frau lebt und will sich deswegen das Leben nehmen.

Der Selbstmordversuch in der Elbe misslingt. Er wird von einem Mädchen aufgenommen, und als sie es sich bei ihr zu Hause bequem machen, taucht ihr Mann auf, der im Krieg ein Bein verloren hat.

Beckmann besucht seinen ehemaligen Oberst, der einen Spähtrupp in den Tod geschickt hat, um ihn zur Verantwortung zu ziehen, doch dieser lacht ihn aus. Auch der Kabarettdirektor schickt ihn weg, weil Beckmann mit Kriegsliedern reüssieren will. Seine Eltern haben sich das Leben genommen, aber er muss weiterleben: Keiner hört ihn, keiner gibt ihm Antwort.

Carl Zuckmayr (1896-1977)

Einer der erfolgreichsten Dramatiker der Zwischenkriegszeit und der ersten Jahre nach dem 2. Weltkrieg. Er verließ nach dem Anschluss Österreichs an Deutschland seinen Heimatort Henndorf, emigrierte in die Schweiz und dann nach USA

Des Teufels General

(bis 1950 meistgespieltes Theaterstück; 3200 Aufführungen; geschlossenes Drama)

Das 1942 in Vermont im nordamerikanischen Exil entstandene, Ende 1946 im Züricher Schauspielhaus uraufgeführte Stück bietet Theater zum Mitfühlen im klassisch-aristotelischen Sinn. Theater zur Identifikation mit der Hauptfigur, die in einen tragischen Konflikt verstrickt ist, in dem nur der Tod als Ausweg aus der Schuld möglich ist.

Harras, ein begeisterter Flieger, ist grundsätzlich gegen das NS-Regime und verhilft Juden zur Flucht. Er dient aber dem System, da seine größte Leidenschaft das Fliegen ist. Als Flugzeuge, an deren Konstruktion Harras mitarbeitet, durch Sabotageakte abstürzen, muss Harras Flugzeugabstürze untersuchen. Er entdeckt, dass sein Freund ein Saboteur ist, verspricht aber zu schweigen. Ihr Flugzeug stürzt ab.

Den ersten Entwurf zu diesem Stück widmete ich

im Jahre 1942

DEM UNBEKANNTEN KÄMPFER

Jetzt widme ich es dem Andenken meiner von Deutschlands

Henkern aufgehängten Freunde

THEODOR HAUBACH

WILHELM LEUSCHNER

GRAF HELLMUTH VON MOLTKE

Barnard Vermont, Juli 1945 Carl Zuckmayer

(Text und Satz: Carl Zuckmayer. Werkausgabe in zehn Bänden. 1920-1975)

Kritische literarische Zeitzeugen

Literatur der BRD

Die Kahlschlag- und Trümmerliteratur der frühen Nachkriegsjahre, die Vergangenheitsbewältigung und Realitätsnähe mit konsequenter Reduktion der Sprache verknüpft, weicht zu Beginn der 50er Jahre einer Dichtung, die die zeitlosen Nöte der menschlichen Existenz thematisiert. Im Kalten Krieg trennen viele Schriftsteller Kunst und Politik.

An die Jugend

„ ... Der Krieg kam, er begann mit Lüge und Gewalt, mit Heimtücke und nackter Brutalität, mit Prahlerei und Fanfaren. Das Volk wusste, dass es ein verbrecherischer Krieg war, aber Millionen dieses Volkes stürzten sich in den Kampf. Wie der Räuber nur die Beute sieht, so sahen sie nur Länder, Städte, Erz, Getreide, Silber, Öl und Gold. Sie frgaten nicht, wem es gehörter, sie fragten nicht, ob es Recht sei, sie fragten nicht, ob Frauen und Kinder und Kranke verdarben, sie wollten nur haben, nichts als haben ...

Indessen sahen wir zu, wie ein Volk den letzten Rest seines sittlichen Gutes verlor und verdarb, wie die sogenannte ‚Volksgemeinschaft’ [der Verf.] der fadenscheinige Mantel war, der über einen Abgrund von Neid, von Missgunst, von Hass, von Diebstahl und Hehlerei gespannt war ...

Wir sahen zu, wir wussten von allem, auch von dem, was in den Lagern geschah. Wir zitterten vor Empörung und Grauen – aber wir sahen zu. [...]

[...] Erinnert euch daran, was vor euch steht, und dass es in der ganzen Weltgeschichte niemals eine größere Aufgabe gegeben hat als die eurige, das Blut eines Volkes zu erneuern und die Schande von dem Gesicht eines ganzen Volkes abzuwaschen. Glaubt nicht an die jahrtausendalte Lüge, dass Schande mit Blut abgewaschen wurde, sondern an die junge Wahrheit, dass Schande nur mit Ehre abgewaschen werden kann, mit Busse, mit dem Wort des verlorenen Sohnes: ‚Vater, ich habe gesündigt, und will hinfort nicht mehr sündigen.’

Klagt nicht, dass wir barfuss gehen werden, dass wir hungern werden, dass der Richter über uns sitzen wird bei Tag und bei Nacht. Blickt dem Schicksal in die Augen, wie die Märtyrer der Lager es getan haben.

(Aus: Ernst Wiechert, An die Jugend. 1945)

Dresden

Hunger

Dann gibt es nur eins!

Du. Mann an der Maschine und Mann in der Werkstatt. Wenn sie dir morgen befehlen, du sollst keine Wasserrohre und keine Kochtöpfe mehr machen – sondern Stahlhelme und Maschinengewehre, dann gibt es nur eins:

Sag NEIN!

[...]

Du. Mutter in der Normandie und Mutter in der Ukraine, du, Mutter in Frisko und London, du, am Hoangho und am Mississippi, du, Mutter in Neapel und Hamburg und Kairo und Oslo – Mütter in allen Erdteilen, Mütter in der Welt, wenn sie morgen befehlen, ihr sollt Kinder gebären, Krankenschwestern für Kriegslazarette und neue Soldaten für neue Schlachten, Mütter in der Welt dann gibt es nur eins:

Sagt NEIN! Mütter, sagt NEIN!

[...]

(Aus: Wolgang Borchert, Dann gibt es nur eins! Oktober 1947)

Wir bitten um Eure Rückkehr!

(Aus einer Gedächtnisrede für Ernst Toller)

„... Aber unser Volk hörte nicht auf seine Dichter, es hörte auf die gestiefelten Scharlatane, denn diese besaßen Blechmusik, und unser Volk war die Begriffe des militanten Kapitalismus gewohnt, während die Dichter und Redner der neuen Zeit ihm sehr neuartige Begriffe beizubringen versuchte. [...]

Es waren die Dichter, die gewarnt haben. Das stelle ich vor der Geschichte fest. Und wir sollten aus diesem gewaltigen Beispiel die eine, die notwendige, die entscheidende Erfahrung ziehen: Hört auf die Dichter!

Es gibt einen Todfeind des Menschen in der Welt, das ist der Militarist, und es gibt einen Todfeind der deutschen Dichtung, das ist die ‚Deutschland-über-alles-Literatur’.

Hört auf die Stimmen der Dichter. Wir sind so reich an ihnen. Wir sind und bleiben, und das sag’ ich voller Freude, das Volk, das einen Hölty, einen Goethe, einen Büchner, einen Heine, einen Hölderlin, einen Rilke geboren hat. Unser Volk ist reich, wenn es sich auf sie besinnt und auf die Dichter der Gegenwart! [...]

Und ich glaube im Namen aller verantwortlich Denkenden zu sprechen, wenn ich meine Stimme erheb, um sie zu rufen.

Hier im Ruinenmeer Berlins, lebend in Kälte und Elend, rufen wir feierlich die Schriftsteller unserer Nation!“

(Aus: Günther Weisenborn, Wir bitten um Eure Rückkehr!

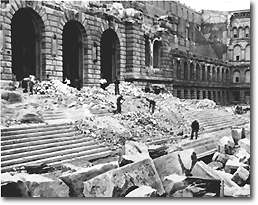

Berlin

Das zerstörte Theater am Gärtnerplatz in München, 1946.

Die Jugend hat das Wort

Ihr seid die Ält’ren. Wir sind jünger.

Ihr steht am Weg’ mit gutem Rat.

Mit scharfgespitztem Zeigefinger

Weist ihr uns auf den neuen Pfad.

Ihr habt das wundervoll erledigt.

Vor einem Jahr schriet ihr noch „Heil!“

Man staunt, wenn ihr jetzt „Freiheit“ predigt

Wie kurz vorher das Gegenteil.

Wir sind die Jüng’ren. Ihr seid älter.

Doch das sieht auch das kleinste Kind:

Ihr sprecht von Zukunft, meint Gehälter

Und hängt die Bärte nach dem Wind!

Nun kommt ihr gar, euch zu beschweren,

dass ihr bei uns nichts Recht’s erreicht?

Es heißt: Das Alter soll man ehren ...

Das ist mitunter, das ist mitunter,

das ist mitunter gar nicht leicht.

Wir wuchsen auf in eurem Zwinger.

Wir wurden gross mit eurem Kult.

Ihr seid die Ält’ren. Wir sind jünger.

Wer älter ist, hat länger schuld.

Wir hatten falsche Ideale?

Das mag schon stimmen, bitte sehr.

Doch was ist nun? Mit einem Male

Besitzen wir selbst die nicht mehr!

Um unser Herz wird’s kalt und kälter.

Wir sind so müd’ und ohn’ Entschluss.

Wir sind die Jüng’ren. Ihr seid älter.

Ob man euch wirklich – lieben muss?

Ihr wollt erklären und bekehren.

Wir aber denken ungefähr:

‚Wenn wir doch nie geboren wären!’

Es heißt: Das Alter soll man ehren ...

Das ist mitunter, das ist mitunter

Das ist mitunter furchtbar schwer.

(Erich Kästner, Die Jugend hat das Wort. Wurde 1946 im Münchener Kabarett „Schaubude“ häufig von Petra Unkel gesungen.)

Marionettenspieler des Marionettentheaters

an der Blumenstraße in München, Fotografie: 1946.

Hörspiel und Theater

Link: Deutsches Theater nach 1945

"Kennzeichnend für diese erste Epoche ist wohl die Bilanzsituation, in der sich die deutsche Literatur nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg befindet. Nach 12 Jahren totaler Isolation von der internationalen literarischen Szene ist ein enormer Nachholbedarf die zwingende Konsequenz. Noch unsicher und planlos wird die ausländische Produktion der vergangenen Jahre gesichtet, insbesondere die des französischen und angelsächsischen Sprachraums (O'Neill, Wilder, Williams, Elliot, Sartre, Camus).

In dieser Zeit erweist sich die Funktion des Theaters in der gesellschaftlichen und kulturellen Restauration. Verstört über die Jahre faschistischen Terrors versucht man, das Gewesene einfach zu vergessen, zu verdrängen, so zu tun, als sei nichts gewesen. Im Prozess der "Ausklammerung" der NS-Zeit besinnt man sich wieder auf die alten "humanitären Werte" der Klassik. Goethe, Schiller und deren übrige Vertreter erleben auf der Bühne einen neuen Aufführungs-Boom. Symptomatisch aber auch für die Stücke dieses neuen Humanismus': die Problemlosigkeit, oder vielmehr der Umstand, dass sich deren Problematik ("alles verstehend, alles verzeihend") nicht mehr auf die Gegenwart anwenden lässt. Im Rückgriff auf das scheinbar Bewährte, im Bemühen, das Vertrauen in die humanistischen Werte wieder herzustellen, hatte das Theater vor dem Heute Halt gemacht. Es versteht sich in erster Linie als Bildungsinstitution in einer Gesellschaft, in der der Bildungsfetischismus in Mode gekommen ist. Die literarische Szene zeichnet sich durch große Unselbständigkeit und planlose Rezeption aus, denen nur eine spärliche Produktion gegenübersteht. Mit Wolfgang Borchert (1921-1947) beginnt dann der Anschluss an den Auftakt der Moderne. In seinem Stück "Draußen vor der Tür" (1947) werden auch expressionistische Stilzüge wieder aufgegriffen, wie z.B. Laute, Schreie, emotionale Gebärden etc.

Der Film nach 1945

Mit Kriegsende und Zusammenbruch des Dritten Reichs kam im Mai 1945 die gesamte deutsche Filmindustrie zum Erliegen. Die reichseigenen Produktionsgesellschaften Ufa, Universum Film, Bavaria, Tobis und Terra wurden von den Alliierten aufgelöst, ihr Vermögen beschlagnahmt und bis 1953 verwaltet.

In den ersten Nachkriegsjahren sorgten die West-Alliierten Kontrollbehörden dafür, dass nur solche Filme in die Kinos kamen, die politisch unbedenklich waren. Hierzu zählten vor allem amerikanische Produktionen, die seit 1941 nicht mehr in deutschen Kinos gezeigt wurden. Hinzu kamen Reprisen aus dem Unterhaltungsrepertoire sowie so genannte Überläufer: Filme, deren Produktionsbeginn noch vor Kriegsende gelegen hatte, die aber erst nach Kriegsende fertiggestellt worden waren."

Literatur der DDR

8. Mai 1945. Bertold Brecht nennt Deutschland in seinem Arbeitsjournal einen „völlig zu Boden geworfenen kapitalistischen Staat“ und kritisiert den „Sozialismus von oben“ sowie „Administration statt Revolution“ in Ostdeutschland.

Die Entnazifizierung war erfolgreich, aber es gab keine greifende Demokratisierung, wie von Lenin gefordert, die zur Neustrukturierung führen konnte. Die KPD- und danach die SED-Führung machten von den Initiativen von unten, z. B. Volkskomitees oder Antifa-Ausschüssen, keinen Gebrauch, lösten sie vielmehr auf und griffen auf die traditionellen, hierarchisch geordneten Selbstverwaltungsorgane auf Stadt- und Kreisebene zurück.

Die Schlagworte ‚Nullpunkt’ und ‚Kahlschlag’ im Westen sind fragwürdig, denn sie entsprechen offensichtlich der amerikanischen Strategie der ‚Umerziehung’ (reeducation) und können bestenfalls eine formale Demokratie einführen, ohne die tieferen Ursachen des Faschismus recht eigentlich zu ergründen. Sie erinnern an das Versagen des hilflosen Antifaschismus der Intellektuellen in der Zeit vor 1933, die sich der historischen Herausforderung nicht gestellt hatten und es auch jetzt nicht taten. Auch die Politik der Volksfront, deren antifaschistischer Kampf, der 1935 angesagt worden war und merkwürdigerweise erst im Mai 1945 in der sowjetischen Besatzunszone Realpolitik wird, hat versagt, wie das Gründungsmanifest des Kulturbundes am 4. Juli 1945 in Berlin feststellt:

„ [...] die deutsche Intelligenz, die zur Führung unseres Volkes berufen gewesen wäre, hat die geschichtliche Prüfung nicht bestanden, als es galt, das Verderben von Deutschland abzuwehren, den Krieg zu verhindern oder ihn wenigstens rechtzeitig zu beenden. Wir müssen uns Rechenschaft darüber ablegen, dass die Wehrlosigkeit des deutschen Geistes gegenüber den reaktionären Mächten sich schon seit langem – vor Hitler – angbahnt hat: durch die barbarische Umwertung aller Werte, durch die Zerstörung von Wirklichkeitssinn und Vernunft und durch die Abspaltung des geistigen deutschen Menschen von allen öffentlichen, gesellschaftlichen Angelegenheiten.“

Hinzu kommt die Trennung in Ost und West. Auf dem ersten gesamtdeutschen Schriftstellerkongress 1947 in Berlin wendet sich J.R. Becher gegen alle Kritiker, die deutschsprachige Literatur nach Wohnort, v. a. Ost oder West, unterscheiden. Die rauhe Wirklichkeit, buchstäblich zementiert im Mauerbau, sollte allerdings recht behalten. 1964 schreibt der 1959 in den Westen ausgereiste Uwe Johnson:

„Ich halte den Satz für zweifelhaft, dass wir alle in einer gemeinsamen Sprache schrieben oder uns ausdrückten.“

Die Mehrheit der demokratischen und sozialistischen Exilautoren, die nicht von den Nazis ermordet (Mühsam, von Ossietzky, Neukrantz) oder in Konzentrationslager oder Zuchthäuser verschleppt worden waren noch Selbstmord (aus Gründen, die mehr oder weniger mit der Naziherrschaft zusammenhingen) begangen hatten (Tucholsky, Hasenclever, Toller, Benjamin, S. Zweig), kehrten schon 1945 oder kurze Zeit später in die sowjetisch besetzte Zone Deutschlands zurück.

Hörspiel und Theater der DDR

Link: Theater in der DDR

"Die politische Zweiteilung des Deutschen Reiches als Konsequenz des Zweiten Weltkriegs zog, gewiss unbeabsichtigt, auch eine literarische Zweiteilung nach sich:

-

In der BRD beherrschte weiterhin ein bürgerlicher Pluralismus das Bild, der es erlaubte, dass virtuose Sprechstücke, Parabel-, Dokumentar- und andere Spieltypen zugleich nebeneinander bestanden. Der Warencharakter, der sich in dieser Skalenbreite spiegelt, vermittelt gleichzeitig ein Bild von der Unverbindlichkeit der Stücke, die dessen unmittelbare Folge sein muss.

-

In der DDR dagegen erfordert die Dramenkonzeption im Rahmen der beginnenden Entwicklung des Sozialismus Parteilichkeit und Pflicht zur Tendenz. Die Dramatik steht ganz im Dienste eines sozialpolitischen Anliegens, dem des Vorstoßes vom subjektiven zum kollektiven Bewusstsein. Die Dramatik ist also gesellschaftspolitischen Kriterien untergeordnet und insofern einheitlicher als in Westdeutschland. Ihre selbstverständliche Verbindlichkeit gründet u.a. in ihrer öffentlichen Funktion, die auch eine Einbeziehung des Publikums in Planungsarbeit und Regie vorsieht. Zu untersuchen wäre nun diese Spannung zwischen politischer Intention und deren künstlerischer Umsetzung. Oft genug nämlich beinhalten DDR-Stücke keine Auseinandersetzung, sondern bloße Affirmation des sozialistischen Alltags. Analytischer Arbeit stehen kleinkarierte Malerei und dogmatische Engstirnigkeit gegenüber, die es beispielsweise jahrelang erfolgreich verhinderten, dass bestimmte Stücke von Hacks und Braun in der DDR aufgeführt wurden. Zu untersuchen wäre freilich auch, warum in der BRD nur bestimmte Stücke von DDR-Autoren gespielt wurden.

Die Kunstproduktion in der DDR, zumindest theoretisch verstanden als Aufforderung zur öffentlichen Mitarbeit, steht stellvertretend für die gesamte auf dem Anrechtssystem basierende Kulturpolitik der DDR (dies zeigt sich u.a. in den niedrigen Preisen für Theater und Bücher). Das Theater muss so als eine von mehreren kultur-politischen Institutionen zur Schaffung eines gemeinsamen Bewusstseins verstanden werden. Die Erziehung zur Bejahung der sozialistischen Weltanschauung durch das Theater wird demzufolge entsprechend intensiv vom Staat gefördert. Der Akzent liegt dabei wie gesagt auf dem gesellschaftlichen Nutzeffekt, dergestalt, dass sich gesellschaftliche, d.h. kulturpolitische Änderungen sofort und direkt auf die Kunstproduktion auswirken.

Bereits einen Monat nach der bedingungslosen Kapitulation Hitler-Deutschlands gab es in der damaligen SBZ wieder Anfänge eines Theaterbetriebs (Juni 1945). Die Theater waren ihrer Struktur nach demokratisch-humanistische Nationaltheater, wurden jedoch - im Gegensatz zu den Westzonen - wesentlich von zahlreichen zurückkehrenden Emigranten geprägt. Die damit eingebrachte Widerstandsliteratur, die es im Westen Deutschlands zu diesem Zeitpunkt nicht gab, knüpfte an die Tradition des proletarischen Schriftstellers der 1920-er und 1930-er Jahre an und ermöglichte so in relativ kurzer Zeit einen kulturellen Neubeginn, insbesondere eine kulturelle Neuorientierung, in der Westdeutschland noch bis in die 50-er Jahre hinein begriffen war. Die DDR-Dramatik gewann neues Gewicht durch den 1948 zurückkehrenden Bertolt Brecht und die 1949 von ihm initiierte Arbeit des Berliner Ensembles. In der Auseinandersetzung Brechts mit Friedrich Wolf (Formalismus-Debatte) wurde erstmals der Weg gewiesen weg von der aristotelischen Dramaturgie Stanislawskis (deren Anhänger Wolf war) hin zur epischen Form des Theaters."

Der Kalte Krieg

Am 5. Juni 1945 unterzeichneten die 4 alliierten Militärbefehlshaber in Deutschland eine 4-Mächte-Erklärung, in der sie die Zonenaufteilung Deutschlands verkündigten.

Die Potsdamer Konferenz am 17. Juli 1945. Die aliierten Militäroberbefehlshaber(v.l.n.r.): Montgomery (Großbritannien), Eisenhower (USA), Shukov (UdSSR), de Lattre de Tassigny (Frankreich)

Erste Tagung des Verbandes der befreiten Juden im Rathaussaal in München unter Anwesenheit von D. Ben Gurion (vierter v.r.), Fotografie: 27.1.1946.

Ein Kriegsheimkehrer neben einem Trümmerhaufen (wohl in München), Fotografie, Juni (?) 1946.

Währungsreform und Berliner Blockade

Nach Kriegsende wurde die Stadt Berlin unter den Alliierten in vier Sektoren aufgeteilt. Die Sowjetunion machte es zur Bedingung, daß die westlichen Sektoren Berlins ausschließlich aus den Westzonen versorgt werden müßten. [...]

[...]

Die Sowjetunion nahm die Währungsreform zum Anlaß die SBZ nach der

Durchführung einer eigenen Währungsreform ganz vom Westen abzuschneiden, wobei

Berlin völlig isoliert wurde.

Für die junge

Bundesrepublik war mit der Währungsreform und der damit verbundenen

wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit den vereinigten Staaten der Grundstein für

das Wirtschaftswunder gelegt worden. Schließlich war es gelungen der Inflation

Einhalt zu gebieten und eine wirtschaftliche Anknüpfung Deutschlands an den

Westen zu garantieren, die sich später zu einem engen politischen Band

entwickeln sollte.

Quellen

Arendt, Hannah. 2001. Hombres en Tiempos de Oscuridad. Trad.: Claudia Ferrari y Agustín Serrano de Haro Rev. por Ángela Ackermann. Gedisa, Barcelona.

Schlüter, Henning (Ed.). 1975. Chronik der letzten Tage. Aufzeichnungen vom April und Mai 1945. Erschienen zum Anlass der dreißigsten Wiederkehr des Tages der bedingungs-losen Kapitulation in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am 3. Mai 1975.

Zuckmayer, Carl. 1976. Werkausgabe in zehn Bänden. 1920-1975. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main.