Die 60er Jahre

Berlin

13. August 1961. Beginn des Mauerbaus in Berlin.

26. Oktober 1962: Beginn der Spiegel-Affäre

22. Januar 1963: Vertrag über die

deutsch-französische Zusammenarbeit.

17. Dezember 1963; Erstes Passierscheinabkommen in Berlin.

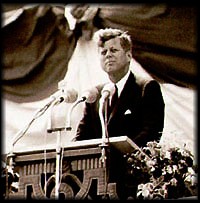

"Ich bin ein Berliner."

Präsident Kennedy in Berlin

"Gastarbeiter" in Deutschland

20.Oktober 1965: Ludwig Erhard wird zum Bundeskanzler gewählt. Das 2. Kabinett Erhard setzt sich aus CDU, CSU und FDP zusammen.

1. Dezember 1966: Regierung der Großen Koalition in Bonn

unter Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger.

1860 München wird deutscher Fußballmeister.

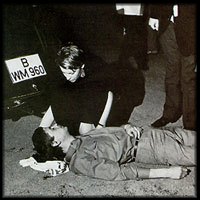

2.Juni 1967: In West-Berlin kommt es zu Ausschreitung bei einer Demonstration gegen den Besuch des Schahs von Persien. Auf den Befehl des Berliner Polizeipräsidenten "Knüppel frei, räumen" schlagen Polizisten wahllos auf Demonstranten und Schaulustige vor der Deutschen Oper ein. In dem Tumult wird der Student Benno Ohnesorg von einem Polizisten erschossen.

21. August 1968: Einmarsch von Truppen des Warschauer Paktes (unter Beteiligung der Nationalen Volksarmee der DDR) in die CSSR: Ende des „Prager Frühlings".

Gegen die Notstandgesetze

5.März 1969: In Berlin wird der SPD-Politiker Gustav Heinemann mit 512 Stimmen zum Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland

21.Oktober 1969: Willy Brandt wird zum Bundeskanzler gewählt. Die neue Regierung besteht aus einer sozial-liberalen Koalition. Walter Scheel wird Vizekanzler.

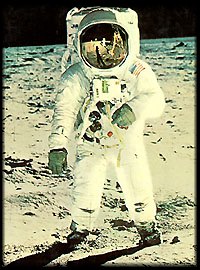

Der 1. Mensch auf dem Mond

WDR-Serie GeschichtsZeit

Minirock & Marktwirtschaft

Eine Reise in die 60er Jahre

"Unsere Haare wurden immer länger, wir trugen riesige Koteletten und irgendwann war das ganze Gesicht zugewachsen", erinnert sich Dietmar Schönherr an die Mode der 60er Jahre, als die Jugend einen völlig neuen Lebensstil prägte. "Ich hielt eine durchsichtige Bluse mit schwarzem BH für sehr attrakiv", weiß Erfolgsautorin Elke Heidenreich. Zusammen mit Dietmar Schönherr geht sie wieder auf Zeitreise, zurück in die Jahre des Minirocks, der Hippies und Beatclubs. 1961 wird die Mauer gebaut, Ost und West driften immer weiter auseinander. Die DDR meldet, dass 70 Prozent der Frauen berufstätig seien, zur gleichen Zeit protestieren in der Bundesrepublik die ersten Frauen gegen die her-kömmliche Arbeits-teilung. An den Rändern der Städte wachsen Trabantensiedlungen, Einkaufszentren und Schlafburgen hoch. Der Auto-verkehr nimmt zu, auf den Straßen wird es immer dichter und die Wege zur Arbeit werden immer länger. Fast unbemerkt wandelt sich die Bundesrepublik zum Einwanderungsland. Italienische Gast-rbeiter kommen zu Tausenden aus dem Süden, sie gehen in die großen Fabriken, holen wenig später ihre Familien nach und etablieren hier das Eiscafé und die Pizzeria.

Literatur der BRD

Die stellen sich ihrer unbewältigten Vergangenheit: Drittes Reich, Kriegs- und Nachkriegszeit, innere und äussere Feindbilder. Die Selbstsicherheit der Aufbaujahre geht verloren. Günter Grass (* 1927), erzählt Zeitgeschichte 1900 – 1954 parallel zur privaten Geschichte des Kleinbürgertums. In seinem von autobiographischen Elementen durchsetzten Roman ‚Die Blech-trommel’ (1959) stellt er die Machtübernahme des NS-Regimes in Danzig dar. Einer der Vorzüge des Romans ist die Vermeidung der Dämonisierung des NS-Regimes. Max Frisch demonstriert am Modellfall eines kollektiven Mordes an einem vermeintlichen Juden in seinem Schauspiel ‚Andorra’ (1961), wie der Judenhass auch ausserhalb des Krieges allgegenwärtig ist und wie ein Vorurteil die Gesellschaft zur gnadenlosen Verurteilung Unschuldiger führt. Auch der aus der sowjetischen Besatzungszone in den Westen ausgereiste Uwe Johnson (1934-1984) im Roman ‚Das dritte Buch über Arnim’ (1961), Heinrich Böll in der Kurzgeschichte ‚Ende einer Dienstfahrt’ (1966) und Siegfried Lenz (* 1926) im Roman ‚Deutsch-stunde’ (1968) tragen zur Vergangenheitsbewältigung bei. Ausserdem enga-gieren sich deutsche Schriftsteller politisch: Sie nehmen seit 1967 wegen innenpolit-ischer Auseinandersetzungen mehr und mehr an öffentlichen politischen Auseinander-setzungen teil.

Epische Literatur

Heinrich Böll (1917-1985)

Heinrich Böll, geb. 1917 in Köln, erlebte als Kind das Nazi-Regime und studierte Germanistik. Seine Literatur ist von eigenen Erfahrungen durchdrungen, und er unterstützte öffentlich mehrere Bürgerbewegungen. 1972 erhielt er den Literatur-nobelpreis. In seinem sozialkritischen Roman ‚Ansichten eines Clowns’ (1963) greift Böll alle gesellschaftlichen Bezugsgruppen an, Rechts- wie Linksstehende, Katholiken wie Protestanten, Atheisten, Kleinbürger und Kapitalisten. Alle sind fragwürdig, wo es um die Verteidigung individueller Freiheit gegen jede Art von Machtanspruch geht.

Clown Hans Schnier ist körperlich, seelisch und finanziell am Ende. Nach einem Zusammenbruch auf der Bühne flüchtet er in seine Wohnung und versucht, mit seinen Bekannten Kontakt aufzunehmen. Er rechnet mit der Gesellschaft ab und ist sich bewusst, dass er in der Gosse landen wird. Sohn eines rheinischen Braunkohlen-millionärs und einer unglaublich dummen Mutter, die ihre Tochter Henriette 1945 als Flakhelferin in den Kampf gegen jüdische Yankees in den sicheren Tod schickte, und die auf ironische Weise nach dem Kriegsende Präsidentin des "Zentralkommitees der Gesellschaft zur Versöhnung rassischer Gegensätze" wird. Marie, die katholische Tochter eines Kommunisten, mit der er in nicht legalisierter Ehe lebt, verlässt ihn und will einen einflussreichen Katholiken heiraten. Anlass der Trennung war die Weigerung Schniers, schriftlich die katholische Erziehung ihrer zukünftigen Kinder zu garantieren. Schnier, unfähig zu arbeiten, krank und ohne Geld, gibt sich selbst auf. Gitarre spielend und singend setz er sich inmitten des Karnevaltreibens als Bettler verkleidet auf die Bahnhofstreppe, wo er Marie am Arm ihres angetrauten Züpfner erwartet, die von der Hochzeitsreise zurückkehren. Die erste Münze, die er von einem passierenden Zuhörer empfängt, macht ihn zum Bettler und besiegelt sein Schicksal.

Hörspiel und Theater

Link: Deutsches Theater nach 1945

In den 60er-Jahren tritt das Wirklichkeitstheater auf den Plan, d.h. eine Dramaturgie, die sich in ihrem Stoff auf Authentisches begründet. Ursache hierfür ist ein schwindendes Vertrauen in das bislang unangetastete Selbstverständnis des Theaters. Das bürgerliche Bildungstheater wird in seinen bisherigen und z.T. überkommenen Funktionen infragegestellt: Neue Wege werden gesucht, verschiedene werden gegangen.

Einig ist man sich darin, dass nicht länger das Stück Mittelpunkt des Theaters sein solle. Vielmehr soll die Kommunikation zwischen Bühne und Publikum in den Vordergrund gestellt werden, wobei das Stück sozusagen nur als Vorwand dient. Das entstehende Dokumentartheater mit Vertretern wie Hochhuth und Weiss stellt deshalb Geschichtliches nicht, wie bisher, ausgestattet, prinzipiell unangetastet dar; vielmehr wird die Historizität relativiert: es wird in der Nachweltperspektive zitiert. Dies, um das Gewesene für die Gegenwart anwendbar zu machen, um auf Widersprüche aufmerksam zu machen und um vor allem Kausalitäten der Wirklichkeit aufzudecken. Dazu ist es, wie gesagt, notwendig, aus der Menge des Faktenmaterials eine Auswahl der Zitate zu treffen. Aus der Komplexität des faktisch Beglaubigten wird eine Montage nach bestimmten Gesichtspunkten angefertigt, von denen der des Aufdeckens von Kausalitäten wohl der wichtigste ist. Technisch treten dabei zwei Grundformen immer wieder auf: zum einen der Prozessverlauf (so wie bei Weiss' "Ermittlung"), und zum andern der Bericht, also eine Art Episierung des historischen Verlaufs. Wir finden also hier eine "organisierte Wirklichkeit" vor, eine Verfremdung des gewohnten Wirklichkeits- und Geschichtsbildes mit dem Ziel einer konkreten Aufklärung und Bewusstseinsbildung des Publikums.

Neben dem Dokumentartypus ist eine weitere feststellbare Form die des gesellschaftskritischen Realismus', vielfach auch als "Neo-Naturalismus" bezeichnet. Der gesellschaftskritische Realismus stellt Ausschnitte aus dem Sozialverhalten der Mitglieder verschiedener Gesellschaftsformen szenisch situiert dar. Dem Publikum werden Stücke gezeigt, die von ihnen selbst handeln könnten und sie so mit den Konformitätszwängen der Gesellschaft konfrontieren. Eine wesentliche Position hierbei nehmen die Dialektstücke ein. Auch hier soll eine Spannung geschaffen werden zwischen dem Gerede der Darsteller und ihrem eigentlichen Verhalten im Spiel. Um dabei das Gerede als Gerede zu entlarven, wird nicht formuliert, sondern zitiert, damit die Zuschauer das Gesprochene als von ihnen schon einmal verwendet erkennen.

Die Stücke dieser Gattung sind eine Absage an die Unverbindlichkeit der Parabel. Sie wollen nicht zum Betrachten auffordern, sondern einen Beitrag zur konkreten Veränderung der Gesellschaft leisten. Sie sind in diesem Sinne recht ungemütliche Gemütsstücke. Sie greifen Missstände in der Gesellschaft punktuell an und bleiben nicht verschwommen beschaulich wie die Parabel. Als Vorbild dieser Gattung wird Ödön von Horváth ("Geschichten aus dem Wienerwald") angesehen.

Als Instrument der "politischen Alphabetisierung" versteht sich das Straßen- oder Agitationstheater. Die Ursprünge dieser Gattung liegen mit begründet in der Agitationspropaganda der Weltkriege zur Information der Soldaten. Es ist auch vergleichbar mit dem mittelalterlichen Straßentheater, denn hier wie dort gab es keine Bühne, was die Darsteller zum Ausweichen auf die Straßen und Marktplätze zwang. Die Hauptwurzeln jedoch sind wohl in den Formen des Arbeitertheaters und des Happenings zu sehen: das Arbeitertheater als Theater von Arbeitern, also Laien, für Arbeiter, dessen Aktivitäten (zeitlich etwa von 1908-1933) hauptsächlich in Fabriken lagen und besonders an Kampftagen (1. Mai) eingesetzt wurden; das Happening, wirksam ungefähr seit Beginn der 60er-Jahre, als offene Improvisationsspielform zur Sichtbarmachung von Kausalitäten im gesellschaftlichen Bereich, unter Benutzung der Techniken der Provokation, der Überraschung, des Grotesken u.a. Die Prinzipien beider Formen sind im Straßentheater wirksam. Neben der Darstellung und des Sichtig-Machens von gesellschaftlichen Kausalzusammenhängen will es darüber hinaus auffordern zur revolutionären Befreiung von Zwängen, d.h. zur Überwindung der bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse. Beabsichtigt wird also ein Dreierschritt in der Form, dass über die Stufen eines Erkennens der Zusammenhänge der Gegenwart und eines darauf aufbauenden Wunsches nach Veränderung dieser Gegenwart eine wirkliche Veränderung durch konkrete Aktionen erfolgt. Insofern wird die gegenwärtige Lage nur als Übergangsstadium zu einer zukünftigen Lage und die Geschichte nur unter dem Gesichtspunkt der Aktualisierung betrachtet. Die Intention wird im Straßentheater umgesetzt in eine grobe Choreografie; der Akzent liegt dabei nicht im Ästhetischen, sondern in der szenischen Aktion. Durch formalisierte, montierte, ja ritualisierte Parolen, oft in Form von Spruchbändern u.a. soll ein Feindbild projiziert werden, wobei die Reaktion des Publikums selbst noch mit in das Stück einbezogen werden kann.

Hervorgegangen aus Versuchen der Wiener Gruppe (etwa 1954-64) und initiiert insbesondere von Peter Handke, entwickelte sich das Sprechtheater. Das Sprechtheater ist gemeint als Protest gegen die Nachahmung von Wirklichkeit durch Sprache und insofern nur noch indirekt dem Wirklichkeitstheater zuzuordnen.

In den Stücken dieser Gattung wird die Sprache dazu benutzt, um zu zeigen, dass sie als Kommunikationsmittel mehr und mehr entmenschlicht wurde. So wird sie hier formalisiert, d.h. jedem Darstellungszusammenhang entzogen. Als nunmehr frei in der Luft schwebende hohle Redensformeln (Handke: "Hohlformen der Wirklichkeit") enthüllen sie den Sprachdrill und die Redeautomatismen des Alltags. Auf der Bühne wird gesprochen, aber nicht, um mit dem Zuschauer zu kommunizieren. Vielmehr wird dieser aufgrund des monologischen Grundcharakters der Stücke mit Sprache konfrontiert. Das Sprachspiel auf der Bühne findet statt zugunsten einer Sprachüberprüfung im Publikum.

Was hier projiziert wird, ist das Bild einer Gegenwirklichkeit: Als Ziel einer Auseinandersetzung mit der jetzigen Realität wird ein Zustand entworfen, in dem die Sprache ihren natürlichen Zweck wiedergewonnen hat, in dem ihre Entfremdung durchbrochen worden ist. Die herkömmlichen ästhetischen Kategorien werden um einer neuen Ästhetik willen verworfen.

Als weitere und letzte wichtige Kategorie des Theaters der 60er-Jahre ist noch das Absurde Theater zu nennen, dessen Anfänge, verbunden mit Namen wie Beckett und Ionesco, noch aus den 50er-Jahren ["Warten auf Godot" (1952), "Endspiel" (1957)] herrühren. Deutsche Parallelformen finden sich in Stücken von

Es muss betont werden, dass gerade diese Gattung ihrem Ende entgegengeht, da sie als Modeerscheinung den Mechanismus jeder Erfolgsliteratur in sich trug: Die Erfolge ernst gemeinter Anfänge zogen eine Flut nur halbherzig vertretener Nachahmungen nach sich.

Die Charakteristika des Theaters der 60er-Jahre lassen sich grob in drei Punkten zusammenfassen:

1. Es fehlt eine

konsequente dramaturgische Konzeption.

Zwar liegen erste Ansätze zu einer richtungsweisenden Theatertheorie vor (z.B.

bei Handke), jedoch längst nicht in dem Umfang, wie dies bei Lessing, Gottsched

oder Brecht der Fall gewesen war. Der Grund hierfür ist wohl in dem gestörten

Verhältnis von Autor und Bühne zum Publikum zu suchen: die Funktion des Theaters

ist ungewiss und umstritten und äußert sich in einem Unsicherheitsgefühl der

Stückeschreiber. Begründet durch die Abwesenheit einer Zielvorstellung ändert

sich, je nachdem wie die Diskussion um das Theater steht, auch die Tendenz ihrer

Stücke.

2. Die Autoren

nehmen nicht genügend Rücksicht auf die Bühne.

Dieses Verhalten fordert eine Reaktion der Bühne natürlich heraus: Wo ein Stück,

um überhaupt aufgeführt werden zu können, erst mühevoll umgearbeitet werden

muss, wird die ansonsten so kritisierte Inszenierungswillkür zur Notwendigkeit.

Die Tendenz geht dabei dahin, das Konsumpublikum zur Aktionsgemeinschaft

umzufunktionieren. Das Theater begreift sich als Vermittlungsinstanz

gesellschaftlicher Fragen unter Miteinbeziehung des Parketts.

Hierbei muss auch auf die Gefahr aufmerksam gemacht werden, dass das jedesmalige demonstrative Abbrechen der Bühne allmählich zu einem Ritual wird und eine exzessive Spielweise nur begünstigt. Da auf eine Handlung verzichtet wird, dient das Stück dann lediglich zur Demonstration nur noch der Akteure, und die Aufforderung an das Publikum, dabei mitzutun, erstarrt zu einer bloßen Phrase.

3. Eine

Politisierungstendenz, gemeint als Veränderungsabsicht.

Die Parabel zunächst indirekt, das Straßentheater dann direkt, zielen auf eine

Aktivierung des Zuschauers ab. Das Theater nimmt eine Stellung als Institution

mit Mobilisierungseffekt ein; es ist quasi ein Theater für ein neues, schon

emanzipiertes Publikum. Als Triebfeder dieses Effektes fungiert unmittelbar nach

dem Krieg ein radikaler Antifaschismus, der ansonsten jedoch politisch relativ

ungewiss bleibt, später dann eine Oppositionsfunktion zur regierenden CDU, in

der sich nahezu alle führenden deutschen Schriftsteller begriffen. Wie

unreflektiert auch diese Haltung war, zeigt sich am großen Schweigen, das sich

nach Bildung der Großen Koalition ausbreitete. Die Skepsis gegenüber dem Theater

ist das wohl beherrschende Moment der 60er-Jahre, das sowohl von den Autoren als

auch vom Publikum getragen wird. Man ist sich zwar darin einig, dass man vom

Theater der 50er-Jahre als Bildungsinstitution endlich weg muss, Unklarheit

herrscht jedoch in Bezug darauf, wie das

zukünftige Theater

aussehen soll.

Literatur in der DDR

Der Bau der Berliner Mauer bewirkt zunächst einen Schock, der von den kulturellen Führungskräften nur mit vorsichtiger Liberalisierung überwunden werden konnte. Auch wird Kritik an der demokratischen Basisarbeit der Literaten geübt. Erwin Strittmatter moniert: „Die Literatur der schreibenden Arbeiter ist den lesenden Arbeitern nicht zumutbar.“ Daraufhin wird individuelle Schreibweise und vorsichtige Kritik am sozia-listischen Aufbau zugelassen, wenn auch ohne grundsätzliche Infragestellung.

Im Westen war die Arbeit des „Kulturbundes zur demokratischen Erneuerung Deutschlands“, der sich 1951 auf seinem ersten Bundeskongress in Assmannshausen für das gesamte Bundesgebiet konstituierte, behindert worden. Die Amerikaner hatten ihn bereits 1947 für Westberlin verboten, und 1950 war er durch den berüchtigten Adenauer-Erlass zur „kommunistischen Tarnorganisation“ erklärt worden. 1959 hatte die Diffamierungskampagne mit dem vom Verfasssungsschutz erarbeiteten Bericht „Die trojanischen Pferde“, in dem führende Kulturgrössen, unter ihnen Bertold Brecht, zu Mitläufern der KPD erklärt wurden, entscheidend zum kalten Krieg beigetragen. Der heraufbeschworene Gesinnungsterror sollte zur Boykottierung Brechts bis in die 60er Jahre hinein führen. Die Diffamierungskampagne hatte mehrere Schriftsteller, u. a. W. Ilberg, W. Steinberg, S. Heym, P. Hacks veranlasst, am Beginn der 50er Jahre in die DDR überzusiedeln.

Mit dem endgültigen Vollzug der Trennung der beiden deutschen Staaten am 13.08.1961 hatte die DDR-Literatur ihr eigenes Land als Ort der Literatur angenommen. Kulturminister Abusch nennt die DDR den einzigen „rechtmässigen und humanistischen deutschen Staat ...“ Mit wachsendem Selbstbewusstsein und Mut zu eigener Gestaltung der ostdeutschen Autoren wird die DDR-Literatur im Westen verlegt, zumal die BRD nicht Schauplatz literarischer Ereignisse war. Dies dürfte mit dem nun entstehenden Nationalgefühl in der DDR zusammenhängen. Es gab aber auch andere Gründe: Über junge kritische Schriftsteller wie Wolf Biermann, Manfred Bieler, Werner Bräunig, Peter Hacks, Günter Kunert, Heiner Müller und Stefan Heym sowie über den Naturwissenschaftler und Philosophen Robert Havemann wurde ein Scherbengericht abgehalten, das sie wegen ihrer angeblichen Zugehörigkeit zu ‚modernistischen’, ‚nihilistischen’, ‚skeptizistischen’, ‚anarchistischen’, ‚liberalisti-schen’ und ‚pornographischen’ Strömungen in der DDR-Gegenwartsliteratur sowie im Film zensierte.

Prosa

Noch einmal Deutschland unterm Faschismus leidend: Ein widerspruchsvolles Panoptikum plastischer autobiographischer Epochenbilanzen, die auch die vorfaschistische Zeit einbeziehen: Eduard Claudius (Ruhelose Jahre, 1968), Fritz Selbmann (Alternative, Bilanz, Credo, Versuch einer Selbstdarstellung, 1969). Erzählsammlungen: F. Fühmann (Das Judenauto, 1962), A. Seghers (Die Kraft der Schwachen, 1965), F. Wander (Der siebente Brunnen, 1971); und vor allem Romane: Noll, Bobrowski, Becker und Fühmann (König Ödipus, 1966). Dieter Nolls ‚Die Abenteuer des Werner Holt (1960/63) löste lebhafte Diskussionen aus, und Johannes Bobrowski schrieb mit ‚Böhlendorff und Mäusefest’ (1965), ‚Der Mahner’ (posthum 1967), ‚Levins Mühle’ (1964) und ‚Litauische Claviere’ (posthum 1966) die bedeutendste Prosa der 60er Jahre. Den krönenden Abschluss bildet Jurek Beckers ‚Jakob der Lügner’ (1968).

Mit wachsendem Selbstbewusstsein setzen sich mehr und mehr Autoren mit der sozialdemokratischen Wirklichkeit auseinander: Erwin Strittmatter (Ole Bienkopp, 1963, Bauern-roman über die Jahre 1952-1959), Erich Neutsch (Spur der Steine, 1964, Roman über die neue Produktion im industriellen Bereich), Hermann Kant (Die Aula, 1965 als Buch; Das Impressum, 1972), Christa Wolf (Der geteilte Himmel, 1963, Roman; Nachdenken über Christa T., 1967, Erzählung) sowie Rudolf Fries (Der Weg nach Oobliadooh, 1966, bie Suhrkamp verlegt, nachdem sich in der DDR kein Verleger fand).

Lyrik

Die Lyrik geht ‚sensible Wege’. 1964 heizt die Anthologie ‚Sonnenpferde und Astronauten’ (1964) die öffentliche Diskussion an. Im Sommer 1966 lösen bisher ungedruckte Gedichte von Volker Braun, Heinz Czechowski, Karl Mickel, Sarah und Rainer Kirsch, die in der Anthologie ‚In diesem besseren Land’ erschienen, eine hitzige Lyrik-Debatte in der FDJ-Zeitschrift ‚Forum’ aus, und 1967 tut es die Anthologie ‚Saison für Lyrik’. Aber einduetiger Höhepunkt waren Rainer Kunzes ‚Sensible Wege’ (1969 nur in der BRD erschienen!), die zu neuen Verdikten führten. Günter Kunert und Volker Brau wiesen der jüngeren Generation den Weg – entgegen einer gesellschaft-lichen Nützlichkeit (Kulturpolitik der NÖS): Adolf Endler, Karl Mickel, Richard leising, Rainer und Sarah Kirsch, Heinz Czechowski, Reiner Kunze, Wolf Biermann, Volker Braun, Kurt Bartsch, Bernd Jentsch, Uwe Gressmann und Wulf Kirsten sind die wichtigsten Lyriker der jüngeren Generation.

Das Theater in der DDR

Theater ohne Brecht. Peter Hacks (Die Sorgen und die Macht; Moritz Tassow), Heiner Müller (Bau; Philoktet) und Volker Braun (Kipper Paul Bauch). Diese Stücke, die wichtigsten und erregendsten Stücke der 60er Jahre, wurden entweder gar nicht oder unter Ausschluss der Öffentlichkeit aufgeführt.